oleh: Lihn

oleh: Lihn

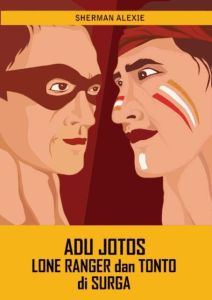

Judul: Adu Jotos Lone Ranger dan Tonto di Surga

Penulis: Sherman Alexie

Penerbit: Banana

Menjadi Indian adalah menjadi manusia-manusia yang hidup dalam masa lalu sekaligus masa depan; kemeriahan sekaligus kekosongan. Saya kurang yakin apakah gambaran yang baru saja saya tuliskan tepat atau tidak, tetapi, percayalah, gambaran itu merupakan gambaran terbaik yang saya miliki sampai saat ini—paling tidak yang saya pahami setelah membaca “Adu Jotos Lone Ranger dan Tonto di Surga” karya Sherman Alexie.

Dalam cerpen pertama, “Setiap Angin Ribut Kecil”, kita disuguhi cerita masa kecil seorang bocah Indian berumur 9 tahun, Victor, yang sejak kecil telah mengenal aroma alkohol, pesta-pesta penuh kegilaan, umpatan dan makian para orang dewasa di sekelilingnya. Pada suatu malam, di rumahnya, pesta berlangsung lebih meriah daripada biasanya dan dengan ditingkahi suara musik dan tawa, ia pun terbangun, lantas mendengar kedua pamannya saling mengumpat dan tidak lama berselang, kedua Pamannya itu berkelahi di atas tumpukan salju, di halaman rumahnya. Sebagaimana anak kecil yang tertarik pada segala hal, ia pun bergegas turun dari ranjang dan melongok lewat jendela. Benar saja, kedua Pamannya itu tengah berkelahi dengan hebat. Pesta pun segera beralih ke halaman. Teman-teman mereka hanya menonton tanpa seorang pun yang berniat untuk melerai. Mereka tidak peduli apabila ada yang mati; pun sebaliknya.

Seorang Indian membunuh Indian lainnya tidak menciptakan badai luar biasa (halaman 15).

“Candu Bernama Tradisi” bercerita tentang Thomas Builds-the-Fire yang tengah mengadakan pesta di rumahnya setelah mendapat sekarung uang dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Washington sebagai biaya sewa tempat sepuluh terminal yang mereka bangun di atas tanah warisannya, namun kemudian “terusir” setelah botol-botol bir diedarkan. Di tengah jalan, ia pun bertemu dengan Victor dan Junior yang juga melarikan diri dari pesta di rumahnya, yang lantas mengajak dirinya untuk ikut serta menikmati pesta yang sesungguhnya.

Pesta Indian. Membaca dua kata itu, benak saya segara memunculkan api unggun, tarian-tarian, asap, dan tawa. Meski pesta mereka bertiga tidak sama persis, tetapi apa yang menjadi tujuan dari pesta itu adalah sama. Mereka rindu menjadi Indian sejati—seperti yang sering diceritakan Nenek, atau Kakek, atau siapa pun. Melompat-lompat melingkari api, melolong, bernyanyi ditingkahi tabuhan gendang, disaksikan bayangan-bayangan pada batu-batu yang meliuk tersorot lidah api. Tanpa wiski, bir, atau sejenisnya.

“Satu-Satunya Lampu Lalu Lintas di Reservasi Tidak Menyala Merah Lagi”. Bercerita tentang Victor dan Adrian yang tengah duduk-duduk di beranda rumahnya sambil minum diet Pepsi dan membahas Lampu Lalu Lintas. Mereka membahas hal itu karena tidak tahu apalagi yang harus diperbincangkan. Kemudian lewatlah empat anak Indian, dan mereka tahu apa yang anak-anak itu ingin lakukan; membuat kekacauan. Satu dari empat anak itu bernama Julius, seorang anak yang jago bermain basket, yang tidak lama setelah membuat kekacauan kembali melintas di jalanan tempat Victor dan Adrian duduk, kali ini dalam mobil polisi, dan di belakang mobil polisi itu, sambil berlari, adalah tiga orang lainnya.

Seperti yang saya tuliskan di awal, Indian-Indian dalam cerita-cerita ini adalah mereka yang terjebak di antara keriuhan dan kekosongan, masa lalu dan masa depan, dan bagi saya, “Satu-Satunya Lampu Lalu Lintas di Reservasi Tidak Menyala Merah Lagi”, adalah yang paling menggambarkan itu semua. Bagaimana anak-anak yang sebetulnya berbakat bermain basket menghancurkan kemampuan mereka sendiri dengan minum-minum—bahkan, Victor pernah minum sampai mabok pada malam sebelum timnya bertanding. Mereka seolah tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya.

Total, ada duapuluh dua kisah Indian semacam itu dalam buku ini—yang karena keterbatasan kemampuan hanya sanggup saya ceritakan tiga di antaranya. Dan Alexie menuliskannya dengan humor muram yang sanggup membua saya tertawa.

Tinggalkan komentar